Colombia en la Mira: De Héroes a Mercenarios en Guerras Ajenas

A pesar de que el uso de mercenarios es tan antiguo como el mundo mismo, la definición legal, según la Convención de Naciones Unidas contra el Mercenarismo, está vigente desde 2001. Bajo esta definición, una persona es mercenaria si es contratada para combatir en el extranjero, recibir un beneficio económico superior al de un soldado de su rango, no ser nacional del lugar donde combate, y no estar en misión oficial. Hemos recientemente visto el crecimiento de este fenómeno, en particular en los conflictos de Ucrania y Sudán, donde exmilitares colombianos son buscados para luchar en estos teatros de guerra no convencional.

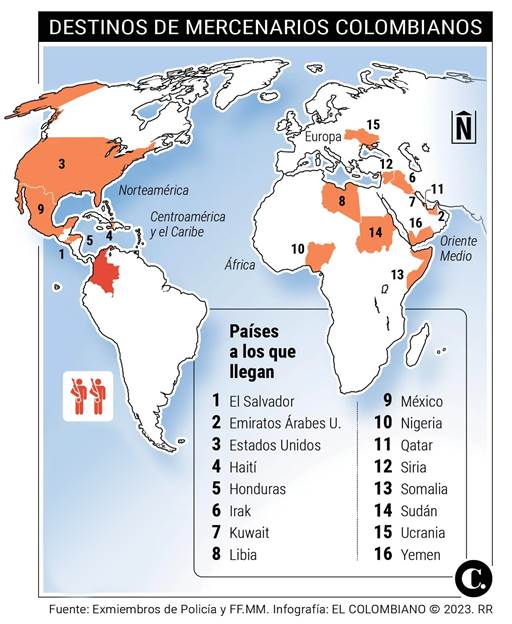

Es importante establecer, que si bien no todos los colombianos en actividades militares en el extranjero son mercenarios (Por ejemplo, muchos forman parte de las fuerzas regulares de otros estados como el Ejército de Emiratos Árabes Unidos desde 2004-2005), el fenómeno de reclutamiento en Ucrania, Libia, Yemén y Sudán sí se clasificaría como mercenarismo.

El reclutamiento se realiza a través de «head hunters», redes sociales (como TikTok e Instagram, donde promocionan vacantes), canales de comunicación entre excombatientes y militares retirados y agencias de seguridad privadas. El mercado internacional demanda personal militar y policial colombiano retirado debido a la gran experiencia del país en conflicto y un entrenamiento de alto nivel reconocido internacionalmente tras ser curtidos en el largo y cruento conflicto interno. Muchos de estos retirados, que a menudo son jóvenes (alrededor de 38 años), buscan oportunidades en el extranjero debido a la necesidad de mayores ingresos y sostenibilidad económica, ya que el mercado internacional ofrece pagos «bastante altos».

La información sobre la misión a veces es vaga hasta la firma del contrato. Incluso, se podría también hablar de una “contratación predatoria” pues en muchos casos se les asignan tareas distintas a las listadas en la convocatoria. Por ejemplo, se reporta que algunos de los que son llevados a Sudán se les ofrecen cargos principalmente para tareas de seguridad y protección de instalaciones y han acabado en combate.

[Mercenarios colombianos en Ucrania (Foto: DiarioRed)]

Las condiciones de trabajo y vida son precarias y peligrosas, en medio de un conflicto armado. Aunque se les promete un buen pago, a menudo enfrentan retrasos o incumplimientos en los pagos, y la protección legal o de seguridad es casi inexistente.

Los mercenarios no gozan del estatus de combatiente ni de prisionero de guerra, y pueden ser procesados penalmente por su sola participación.

Varios familiares de mercenarios contratados por Ucrania han denunciado prácticas ilegales que rayan con la trata de personas como retirarles forzosamente el pasaporte para limitarles el desplazamiento. También señalan penalidades monetarias para aquellos que quieran terminar su labor anticipadamente. Se ha sabido también, que en Ucrania, muchos de estos mercenarios que han muerto en el conflicto son reportados como “desaparecidos” para demorar los pagos a familiares.

[Denuncias en redes sociales los incumplimientos del ejército ucraniano (Fuente: Tik Tok)]

Adicionalmente, debido a la precariedad en la que están estos mercenarios. Es común que se les asigne las tareas más infames y se les inste a cometer crímenes de guerra. Recordemos que los mercenarios asesinos del presidente haitiano alegan que les forzaron a llevar acabo y que no sabían de la misión hasta momentos antes. Igualmente, Sudán presentó una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU. En ella, acusa a los mercenarios colombianos, que sirven a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), de ser responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario. Entre los crímenes de guerra específicos que Sudán les imputa se encuentran ejecuciones sumarias de civiles, reclutamiento y entrenamiento de menores y niños para operaciones de combate y, uso de municiones prohibidas internacionalmente, como el fósforo blanco, contra la población civil.

[Mercenarios Colombianos en Sudán (Foto: La Silla Vacía)]

Estas acciones hacen que Colombia sea asociada indefinidamente a tener una población (y un ejército) sin escrúpulos que participa en negocios turbios y desregulados, lo que genera un impacto negativo en la imagen internacional del país. Esto sin contar las tensiones diplomáticas generadas con países involucrados en la guerra por el reclamo de la vida de sus nacionales.

Ante esta alarmante situación nos unimos al llamado del presidente Gustavo Petro, quien ha pedido «detener el mercenarismo» y que los ex soldados y oficiales colombianos no mueran en «guerras ajenas». Para esto el Gobierno ha creado programas para veteranos que buscan combatir la precariedad económica, lo que empuja a los ex militares a estos conflictos. También, ha impulsado un proyecto de ley para prohibir el mercenarismo, lastimosamente esta ley no ha surtido su tránsito en el congreso y en varias ocasiones la oposición ha querido archivar el proyecto de ley aduciendo que vulnera el derecho al trabajo de los militares retirados.

[Colombia pidió disculpas formales a Sudán en diciembre de 2024 por la participación de colombianos como mercenarios. (Foto: crédito Joel González/Presidencia)]

Agradecemos desde esta tribuna los esfuerzos del actual gobierno para acabar con este problema; pero el horizonte debe ser la ratificación de la Convención Internacional de 1989 contra el Mercenarismo. Esto permitiría definir el mercenarismo como un delito penal en el derecho interno colombiano, cerrando el actual vacío normativo que permite la impunidad de las redes de contratación. También, obligaría a Colombia a ejercer jurisdicción sobre sus nacionales implicados en estas actividades fuera del territorio y convertiría el mercenarismo en un delito extraditable.

La ratificación es imperativa, y sería vista no solo como un acto legal, sino como una declaración política y ética para dejar de ser percibido como un «mercado global de la guerra» y asumir la responsabilidad histórica en materia de derechos humanos.

Fuentes:

- REPERCUSIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MERCENARIOS SOBRE EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN | Naciones Unidas

- Guterres: “Respeten la soberanía y la integridad territorial de la República Democrática del Congo” | Noticias ONU

- Esposa de mercenario colombiano desaparecido en la guerra en Ucrania recoge dinero para viajar a Europa a buscarlo: ‘Los reclutan con engaños’ | El Tiempo

- «Nos tienen secuestrados»: Soldado colombiano en Ucrania denuncia que han empeorado condiciones | YouTube

- Soldados colombianos señalaron incumplimientos en Ucrania: afirmaron que no fueron autorizados para salir tras pedir la baja | Infobae

- “Lobos del Desierto”: así operan los mercenarios colombianos en Sudán | La Silla Vacía

- Sudán eleva el tono contra los mercenarios colombianos al acusarlos de crímenes de guerra | EL PAÍS América Colombia

- Mercenarios colombianos entrenan menores para cometer crímenes de guerra en Sudán | YouTube

- Congresista uribista pide archivar proyecto de ley anti-mercenarios | La Silla Vacía

- Mercenarios colombianos y el desafío jurídico del mercenarismo transnacional: urgencia de ratificar la Convención de la ONU | Revista RAYA